隧道里的隐形守护者:有害气体监测系统大揭秘

崇山峻岭间蜿蜒的隧道,江河湖海下延展的通道,无疑是现代交通建设史上一颗璀璨的明珠,书写着人类工程的壮丽篇章。然而,在这辉煌成就的背后,有害气体却像一名隐匿的‘隐形刺客’,时刻窥视着施工人员的生命安全与隧道的运营稳定,构成不容忽视的潜在威胁。今天,我们就来聊聊隧道有害气体监测,看看它如何为隧道撑起 “安全伞”。

隧道里的 “毒气库”:危险从何而来?

隧道施工与运营过程中,有害气体来源复杂。在开挖阶段,岩层中的瓦斯(主要成分是甲烷)会随着挖掘释放,遇明火极易爆炸;爆破作业产生一氧化碳、氮氧化物等有毒气体,浓度超标会导致人员中毒。在运营期间,为了确保隧道内空气质量符合卫生标准,防止有害气体如碳氢化合物和硫化氢等积聚,车辆尾气排放的一氧化碳浓度必须严格控制。根据国家相关标准,隧道内CO浓度不应超过40ppm。高原公路隧道运营空气环境CO浓度控制标准的研究表明,CO浓度的控制对于保障公众出行的安全与健康至关重要。这些看不见、摸不着的有害气体,一旦浓度失控,后果不堪设想。

无声的威胁:隧道有害气体的致命危害

甲烷的爆炸极限范围为 5% - 15%,在隧道等密闭空间内,当瓦斯浓度达到这个区间时,极小的火花也可能引发剧烈爆炸,瞬间威胁生命安全。一氧化碳与血红蛋白的结合能力远超氧气,高达200多倍,因此吸入过量的一氧化碳会导致人体严重缺氧,引发昏迷甚至死亡。硫化氢是一种具有刺激性和窒息性的无色气体。低浓度接触时,主要表现为呼吸道和眼睛的局部刺激症状,如流泪、眼刺痛、流涕、咽喉部灼热感,以及头痛、头晕、乏力、恶心等。高浓度时,全身作用较为明显,可导致中枢神经系统症状和窒息症状,严重时可引起“电击样”死亡,即在接触后数秒或数分钟内迅速发生呼吸骤停。这些危害不仅会让施工中断,还会给整个交通网络带来严重影响。

科技防线:如何精准监测隧道 “毒气”?

智能传感器组网

隧道内部,电化学传感器、催化燃烧式传感器以及红外传感器共同构建起一个严密的监测网络。电化学传感器,如硫化氢电化学传感器探头,对硫化氢等有毒气体具有高度的灵敏度,能够迅速将气体浓度转化为电信号,其响应时间通常小于30秒。催化燃烧式传感器则是甲烷等可燃气体的 “克星”,通过催化燃烧反应产生热量变化来检测浓度;红外传感器以其卓越的稳定性,能够精确测量二氧化碳、甲烷等气体的浓度。它们 24 小时不间断工作,像无数双眼睛,紧盯有害气体的一举一动。

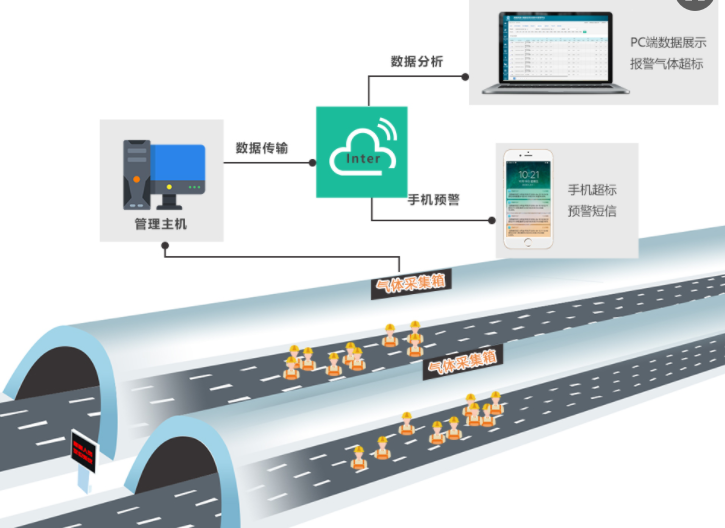

实时在线监测系统

借助物联网技术,传感器采集的数据实时传输到控制中心。系统不仅能显示各点位有害气体浓度,还能绘制浓度变化曲线,预测浓度发展趋势。一旦浓度超过预设阈值,声光报警装置立即启动,同时将报警信息推送给管理人员,为应急处置争取宝贵时间。

无人机巡检辅助

在一些长隧道或复杂地质条件的隧道中,无人机搭载气体检测设备进行定期巡检。无人机在隧道空间中灵活穿梭,迅速采集各区域气体数据,有效弥补人工巡检的不足,显著提升了监测效率与覆盖面。

实战案例:监测系统如何力挽狂澜?

在某山区高速公路隧道施工过程中,监测系统突然发出警报,显示掌子面附近甲烷浓度异常升高,达到4%。这一情况与四川某高速公路隧道自动化监测项目中所描述的实时监测和预警机制相一致,该监测系统能够及时发现并预警潜在的安全风险。系统自动切断该区域电源,启动紧急通风设备,同时通过广播通知施工人员撤离。得益于及时地发现与妥善处理,一场潜在的爆炸事故得以避免。另有在大连湾海底隧道运营中,监测系统检测到一氧化碳浓度异常,管理部门迅速启动应急预案,通过智慧应急协同系统加大通风,并有序引导车辆疏散,确保了隧道内的安全。

未来展望:让隧道监测更智能

随着 5G、人工智能等技术的发展,未来的隧道有害气体监测系统将更加智能。借助AI算法对海量监测数据进行深度挖掘与分析,系统能够提前预判有害气体的异常变化趋势;与 BIM(建筑信息模型)技术结合,实现隧道内有害气体分布的三维可视化呈现;还能与自动驾驶车辆联动,当检测到有害气体超标时,自动引导车辆避开危险区域。

隧道有害气体监测,是守护隧道安全的关键防线。每一次精准的检测,每一次及时的预警,都在为施工人员和过往司乘的生命安全保驾护航。希望通过这篇推文,能让大家对隧道有害气体监测多一份了解,也期待更多科技力量加入,共同筑牢隧道安全屏障。如果你还想了解更多关于隧道安全的知识,欢迎在留言区分享交流!